QC7つの道具図と新QC7つの道具図。使い方の概要と覚え方。

投稿日:2018年4月1日 更新日:

QC7つの道具と新QC7つの道具の図法は、主に生産製造部門に利用される概念です。まず、この「QC」という言葉は、「Quality Control/クオリティーコントロール」の略で、「品質管理」を意味し、生産、製造工程、運営で問題が生じていないかを管理することです。そして、この2つを考える上で、「TQM」、「定量的」、「定性的」の意味を知っておく必要があります。ここでは、それら各意味を捉えた後に、道具の図法についての概要を整理していきます。

『TQM』とは

『TQM』とは、”Total Quality Management/トータルクオリティマネジメント”の頭文字をとったもので、『総合品質管理』と訳されます。これは「QC」の概念を発展させ、

“製品、サービスにおいて、顧客満足度の向上を中心コンセプトとして、全社的に組織の効率化して最適化を目指そうとする取り組み”

つまり、お客様が満足するモノやサービスを提供できるように、企画、開発、生産、製造、営業、販売まで、品質保証、品質管理を徹底する、全社的に行う取り組みのことです。

『定量的』と『定性的』

- 定量的:数字で表せるコト、モノ

- 定性的:数字で表せないコト、モノ

簡単に例を挙げると、

定量的「明日から5kmランニングしよう。」

定性的「明日からランニングしよう。」

となります。

定量的手法『QC7つの道具』

業務を定量的に分析する手法で、具体的な数値を図にする方法です。

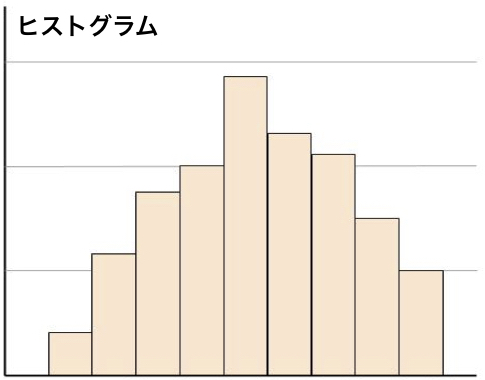

ヒストグラム

集めたデータを一定の基準(範囲)で区切り、その基準にあるデータ個数(度数)をまとめた度数分布表。

例えば、テスト結果の点数を横軸にとり、人数を縦軸にするなど。

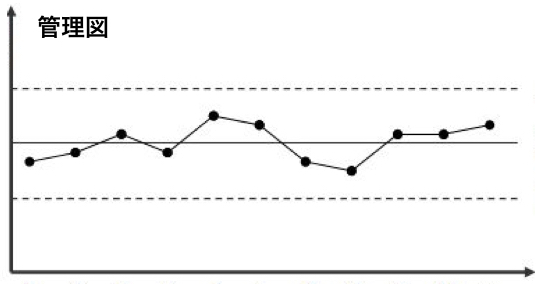

管理図

主に工程管理に用いられる。横軸が日数や時間、縦軸が個数などして示す折れ線グラフ。中心線(正常)から上下の点線 (管理限界線)をはみ出てしまうと異常が生じていることになる。

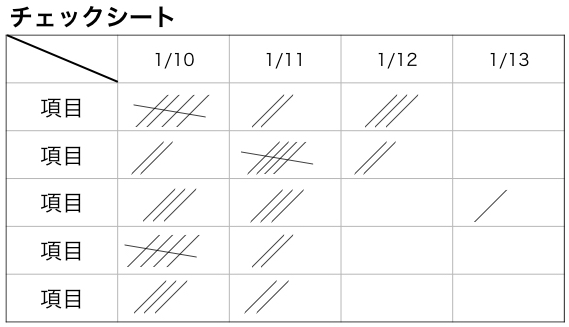

チェックシート

チェックする対象と項目を一覧にしたシート。各項目の確認を目的として用いる。

チェックする対象と項目を一覧にしたシート。各項目の確認を目的として用いる。

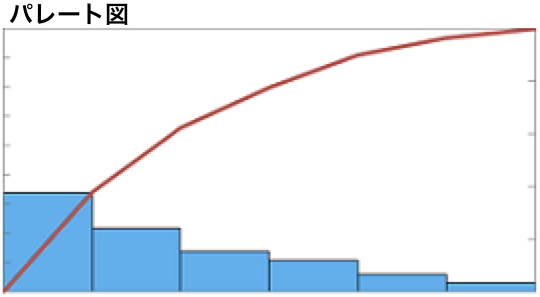

パレート図

棒グラフに原因別の問題発生件数を集計して、大きい順に並べ、その問題の累積を折れ線グラフに表す。工程の改善を目的として、どの問題を取り除けば状況を打開できるか、改善できるかを把握するために用いる。

棒グラフに原因別の問題発生件数を集計して、大きい順に並べ、その問題の累積を折れ線グラフに表す。工程の改善を目的として、どの問題を取り除けば状況を打開できるか、改善できるかを把握するために用いる。

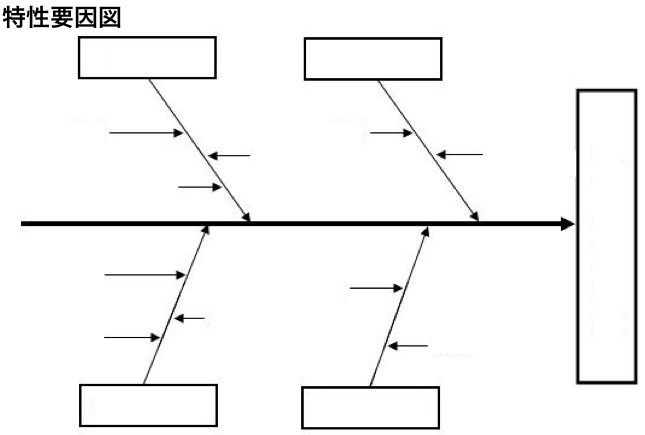

特性要因図

問題とその要因を洗い出すために用いる。問題と要因、その要因に関する要因を挙げていき、線で結んでいきます。これらを結んでいくと魚の骨のようになるので、”フィッシュボーンチャート”とも呼ばれます。

問題とその要因を洗い出すために用いる。問題と要因、その要因に関する要因を挙げていき、線で結んでいきます。これらを結んでいくと魚の骨のようになるので、”フィッシュボーンチャート”とも呼ばれます。

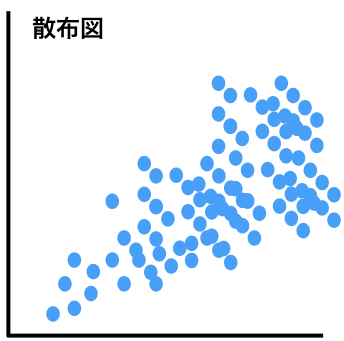

散布図

ある2つの項目に関連性があるか縦軸と横軸に関連性を調べたい項目をとって、点をおいていく。点の散布状態で相関関係があるかを判断する図。

ある2つの項目に関連性があるか縦軸と横軸に関連性を調べたい項目をとって、点をおいていく。点の散布状態で相関関係があるかを判断する図。

属別

一定の基準でグループ分けして、何に差があるのかを見つける手法。

定性的手法『新QC7つの道具』

業務を定性的に分析する手法で、問題がどんな性質や構造を持っているかを図にする方法です。

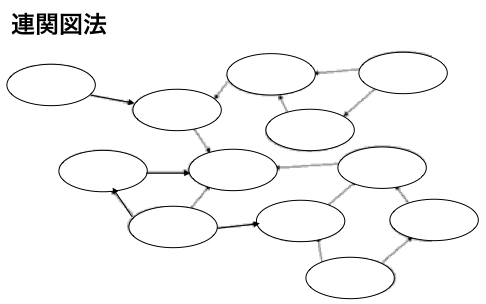

連関図法

問題点と要因を洗い出し、要因と結果を矢印で結んで全体としての因果関係を明らかにする図。

問題点と要因を洗い出し、要因と結果を矢印で結んで全体としての因果関係を明らかにする図。

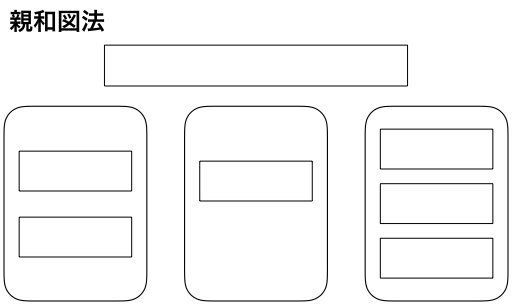

親和図法

ある問題に対しての意見や事実を関連性がありそうなものにグループ分けして、何が問題なのか。何が原因なのかを把握する。

ある問題に対しての意見や事実を関連性がありそうなものにグループ分けして、何が問題なのか。何が原因なのかを把握する。

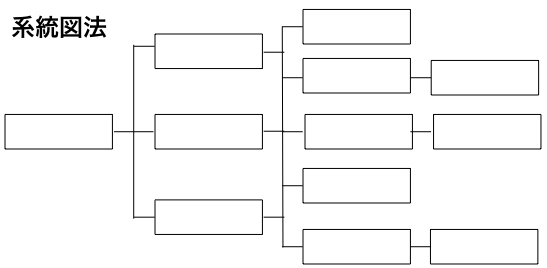

系統図法

問題解決のための”手段、方法”を見つけていくために、目的とそれを改善する手段を繰り返し洗い出していく。

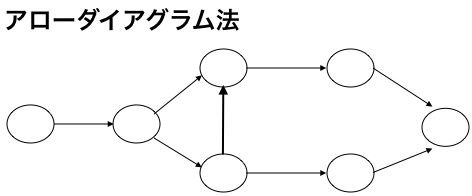

アローダイアグラム法

日程管理のため、効率的なスケジュールを図表にするもの。

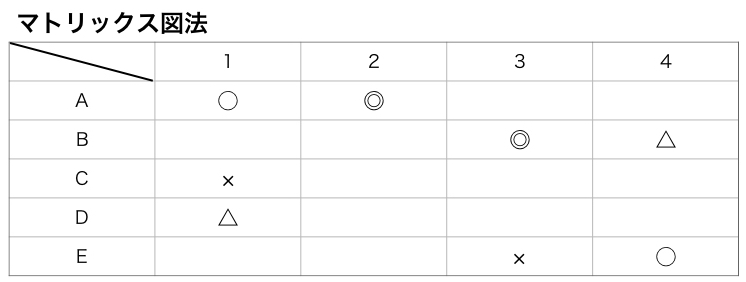

マトリックス図法

行と列で2つの項目の関連性を洗い出します。

行と列で2つの項目の関連性を洗い出します。

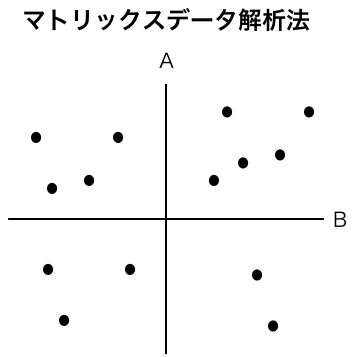

マトリックスデータ解析法

主成分分析法とも呼ばれる。複数の数値データを平面にして問題と原因を把握します。

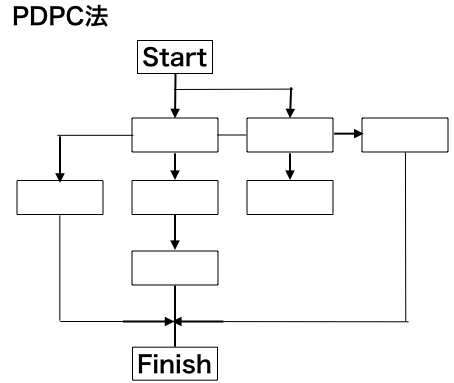

PDPC法

“Process Decision Program Chart/プロセスディシジョンプログラムチャート”の略。日本語に直訳すると、工程決定計画図となります。

目標や目的を達成するために、手順や対応策を挙げて、線で結び、最も適切な手順を探す方法です。

覚え方

全部で14個あるため覚えるのも一苦労です。単純に頭の文字の語呂合わせが一番無難で、どちらか一方を覚えて、それ以外は逆と考えるのも良いでしょう。

“QC7つの道具”

「定量ひっそりとチェック、管理して、パレーと散布する特性と属別」

- 定量的

- ひっそり(ヒストグラム)

- チェック(チェック図)

- 管理(管理図)

- パレー(パレート図)

- 散布(散布図)

- 特性(特性要因図)

- 属別(属別)

“新QC7つの道具”

「定性系統を親和的に連関して、矢印でマトリックスを図とデータ解析備えて、PDPC」

- 定性的

- 系統(系統図法)

- 親和(親和図法)

- 連関(連関図法)

- 矢印(アローダイアグラム法)

- マトリックス図(マトリックス図法)

- マトリックスデータ解析(マトリックスデータ解析法)

- PDPC法

まとめ

これらで注意しなくてはいけない点があります。

“これらの図を使うこと自体が目的ではなく、あくまで使えるものであること”

- 何を決定するのか

- 何のデータを拾うのか

- 決定のために何の手段を選ぶのか

- 図にする結果、何を得ることができるのか

- 得た結果により、何の決定をしたいのか

これらを見失わないよう明確にして、使用しましょう。

スポンサーリンク